微粉の凝集性を導入した混合シミュレーション

【はじめに】

微粉は、「混ざらない」「流れない」「付着する」「崩れない」といった取り扱いの難しさを本質的に備えた材料です。このような微粉は、セラミックス、電池材料、顔料など、さまざまな産業で広く利用されていますが、実際のプロセス現場では、以下のような問題を引き起こします。

- ホッパーから落ちずに詰まる

- 装置内に付着・固着してしまう

- 撹拌しても崩れず、ダマのまま残る

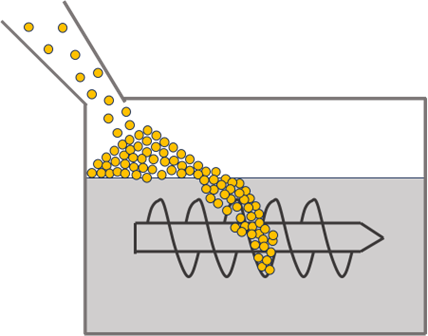

右図: スクリューコンベアの詰まりの模式図

これらの問題の多くは、微粉が持つ凝集性に起因します。粒径が小さいことで、ファンデルワールス力などの界面力の影響が顕著になり、微粉は自然に凝集体を形成しやすくなります。こうして形成される凝集体は、単に接触しているだけの集合体ではなく、力学的に安定した構造体として存在し、外力を加えても容易には崩壊しません。従来の混合設計やプロセス改善の現場では、以下のような本質的な問いに対して、根拠を持って説明することが難しい状況です。微粉ハンドリングの本質的理解と改善に向けて、微粉の凝集特性と流動特性の関係性を的確に捉えることが求められています。

【微粉の凝集性を導入した微粉モデル】

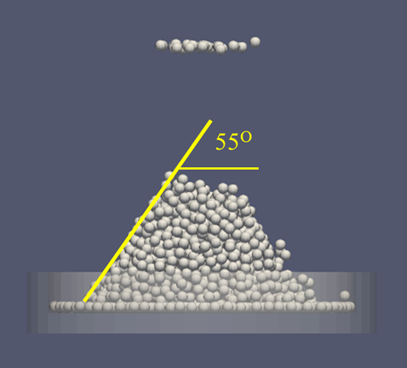

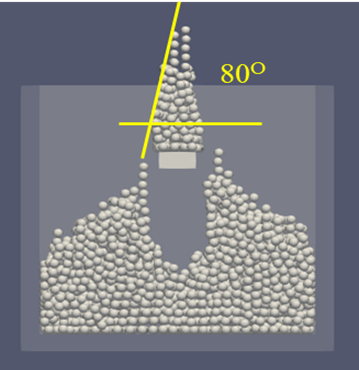

粒子が力学的に結びつき、一体となって挙動する構造体を「凝集体」と呼びます。凝集体の有無や特徴は微粉の挙動に影響します。従来のDEMモデルでは、微粉の挙動を再現が難しいという課題がありました。そこで、当社では、凝集体の定義を力学的に見直し、その生成・成長・崩壊といった一連の挙動を取り扱える微粉モデルを開発しました。前回のコラムでは、安息角55度、スパチュラ角80度という事例を紹介しました。

安息角 スパチュラ角

詳細:https://softmattersolution.com/column/20250711/

【微粉混合シミュレーションの事例紹介】

本コラムでは、回転容器内における微粉混合解析事例(微粉モデルを適用)を紹介します。 本シミュレーションでは、以下の操作条件を想定しています。

1)容器上部から微粉を自由落下させ、容器内に充填

2)充填完了後、容器を回転させて粉体を混合

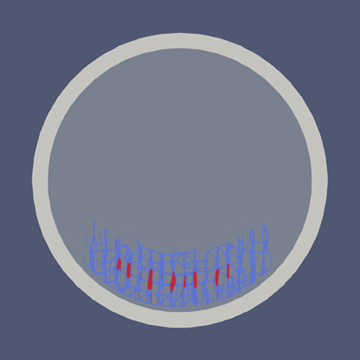

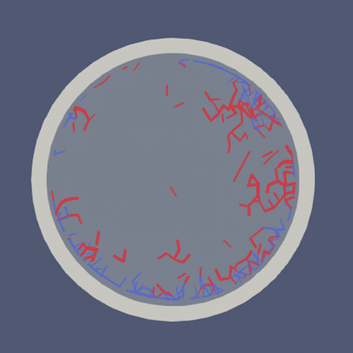

図1は、粉体の流入直後(a)および容器回転中(b)における微粉の凝集状態を可視化したものです。この図から、回転操作に伴う凝集体の形成や分布の変化を把握することができます。図1(a)では、自由落下による粒子同士の衝突により、重力方向に異方性を持つ凝集体が形成される様子が確認されます。また、図1(b)では、容器の回転に伴い粒子間の衝突が活発になり、凝集体の数が増加し、サイズも大きくなる傾向が見られます。さらに本モデルでは、凝集体の強度やその時間変化といった力学的特性についても定量的に評価可能であり、混合プロセスにおける凝集挙動の理解や最適化に向けた有効なツールとなります。

| 粉体充填直後の凝集状態 | 容器回転中の凝集状態 |

図1 混合装置内の凝集状態(青線:非凝集、赤線:凝集)

【微粉ハンドリングの新しい未来へ】

当社開発の微粉モデルは、単に微粉の挙動を再現するにとどまらず、装置設計の見直しやプロセス条件の最適化に加え、弊社独自の粗視化技術との併用によりスケールアップ検討にも対応可能です。具体的には、以下のような検討項目に直接活用が期待できます。

- 凝集性微粉を対象とした混合機の回転数最適化

- 混合時間と混合均一性との関係の定量評価

これらの検討をシミュレーション上で事前に実施することで、実機による試行回数を大幅に削減できる点が、現場における実務負担の軽減とコスト最適化につながる最大の利点です。

【まとめ】

微粉の流動性、付着、凝集といった現象は、従来「経験と勘」に頼らざるを得ない領域であり、対策が難しいとされてきました。当社が開発した微粉挙動に特化したDEM(離散要素法)モデルを活用することで、現場でのトラブル対応は定量的な検討が可能になります。ご興味がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Contact

資料請求・お問い合わせ粉体(DEM)ソフトウェア開発/解析の課題に合わせた活用方法を

ご提案させていただきます。

お気軽にお問い合わせください。